診療案内 - とみだ眼科四日市 | イオンモール四日市北

イオンモール四日市北 レンガ棟

イオンモール四日市北 レンガ棟

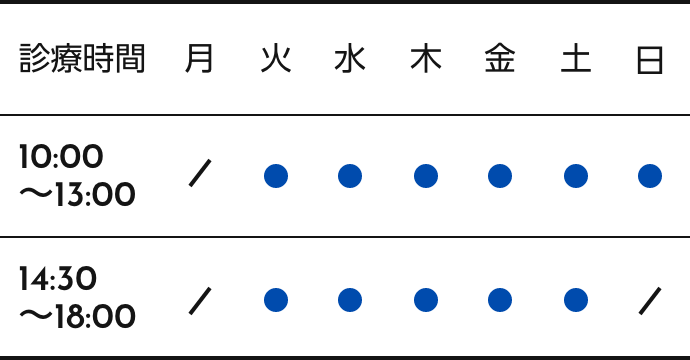

土日祝も診療

休診日:月曜日(祝日の場合も休診)・日曜日午後

社保・国保 各種保険取扱い

目のかゆみや痛み、視力低下、異物感がある、など目に関するお悩み全般に対応しております。

目の病気は、自覚症状の無いまま、病状が進行するようなケースが少なくありません。早期受診により、早期発見、進行抑制など、対応できる範囲が広がります。また、治療にかかる患者様の負担もずっと軽くなります。

また、当院は、土曜、日曜午前、祝日も診療いたします。平日通院が困難な方もご来院いただきやすい眼科です。イオン内にある好立地で、通院のついでにショッピングにもお立ち寄りいただけます。

小さなお子様からご年配の方まで、目についてお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

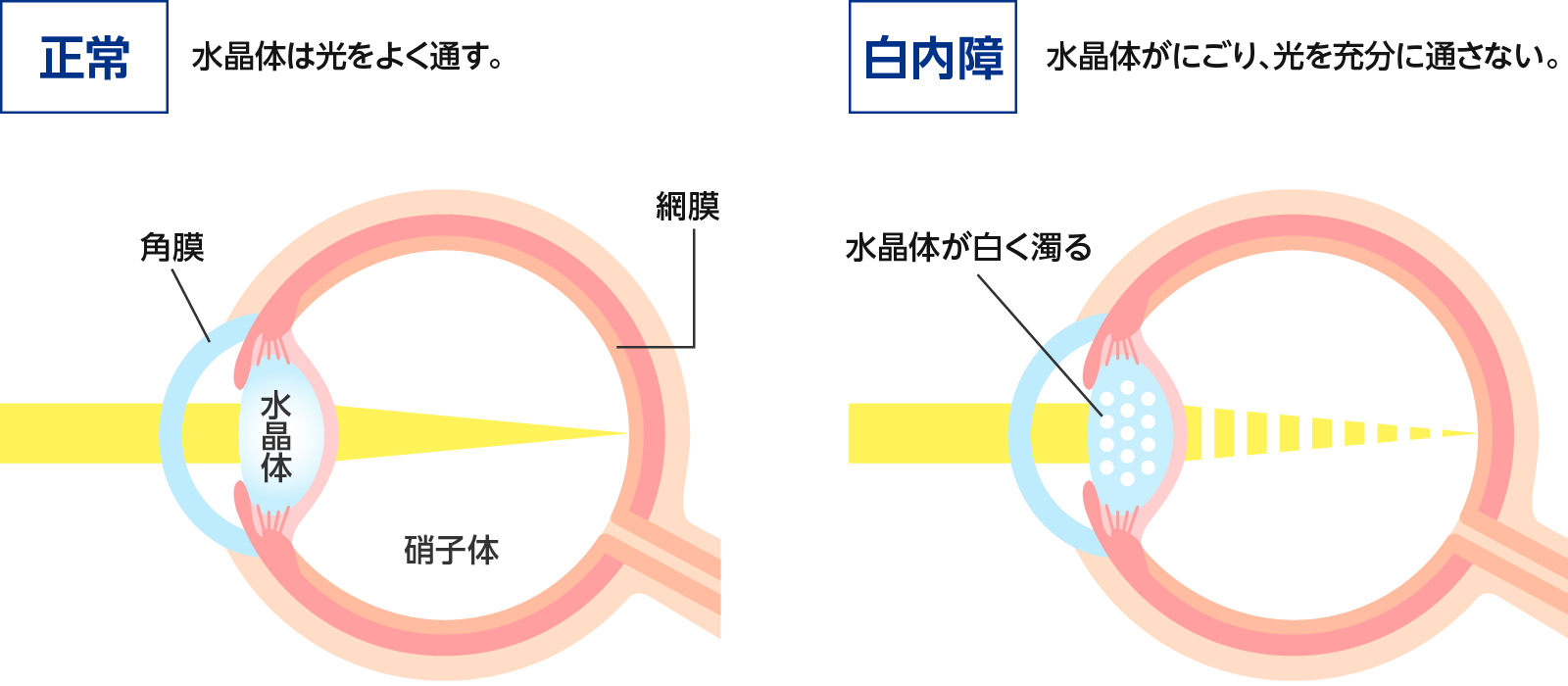

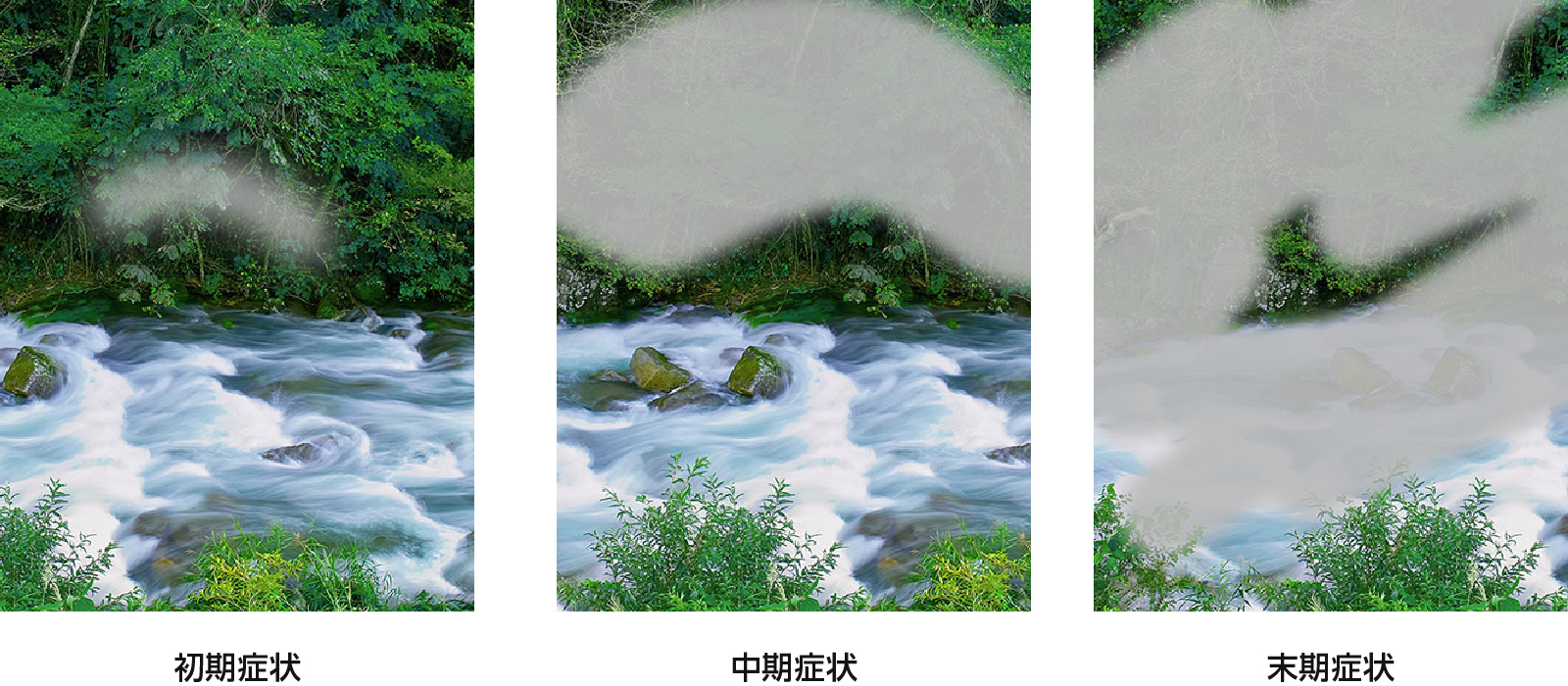

白内障とは、目の中の水晶体が濁って見えにくくなり視力が低下する病気です。水晶体の濁り方はお一人おひとり異なるため、症状は様々です。

治療方法としては点眼がありますが、点眼薬は進行を遅らせるためのもので、症状や視力を改善させるためには手術が必要です。

治療方法については、詳しい検査、診断が必要ですので、お気軽にご相談ください。

緑内障とは、目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経が障害され、視野(見える範囲)が欠けてくる病気です。

40歳以上では約20人に1人、70歳以上では約10人に1人が緑内障に罹患していると言われています。ほとんどの場合、初期には自覚症状がないため、40歳を過ぎたら定期的に眼科を受診されることをおすすめします。緑内障の治療は、点眼治療、レーザー療法、手術治療などがあります。

眼圧検査、隅角検査、眼底検査、視野検査などを受けることで、自覚症状がない初期の緑内障も発見できます。

緑内障は現在の医療では進行を完全に止めることはできず一生涯に渡って治療を続ける必要があります。定期的な検査を行い、視野の進行具合や眼圧との相関の経過をみていくことは、緑内障において、非常に重要です。緑内障に対する長期管理も含めて最善のサポートをさせていただきます。

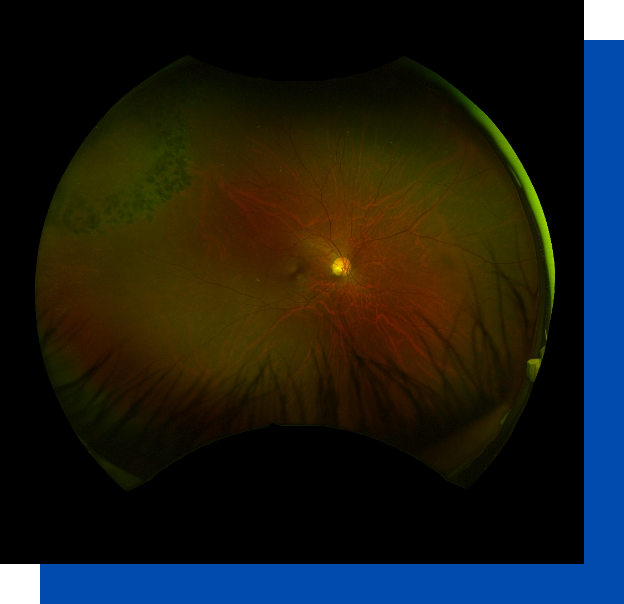

眼底(目の奥・裏側)には網膜や視神経など物を見るために重要な組織があります。ここに障害が起きると視力が低下したり、視野が欠損したりします。

糖尿病性網膜症、網膜剥離、網膜静脈閉塞症、眼底出血、黄斑上膜、黄斑円孔、飛蚊症など、さまざまなものがあります。

病気の発見や治療が遅れると永久的視機能障害を来し、時に失明することがあります。

特に眼科に一度もかかったことのない方、50歳以上の方、高血圧や糖尿病などがある方は是非一度精密な検査を受けられることをお勧めいたします。

網膜は眼底にある薄い神経の膜で、ものを見るために重要な役割をしています。

網膜には光や色を感じる神経細胞が敷きつめられ、無数の細かい血管が張り巡らされています。

血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ損傷を受け、変形したり、詰まったりします。その結果、網膜に症状が出てきます。

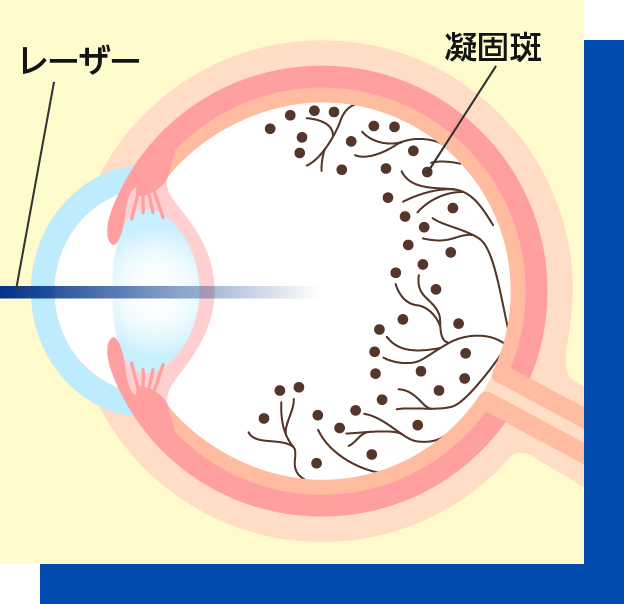

糖尿病網膜症はその程度(病期)によって治療方法が異なります。初期では、血糖値のコントロールがメインとなりますので、内科的治療のほか食事制限などを行います。

中期では、初期での治療に加え未熟な血管新生を抑制する目的で、網膜の血流が少ない部分(虚血部分)にレーザー光を照射する網膜光凝固術を行います。レーザーの照射は外来診察で受けることができます。網膜光凝固術は早い時期であればかなり有効で、将来の失明予防のために大切な治療です。

加齢黄斑変性とは、加齢により、物の細かい部分や色を見分けるのに重要な部分である「黄斑」に異常が生じる病気です。

黄斑が変化すると、モノがゆがんで見える、視野の中心が暗くなる・欠ける、視力が低下するなどの症状が出ます。

加齢黄斑変性には「萎縮型」、「滲出型(しんしゅつがた)」の2種類があり、それぞれ原因が違います。「萎縮型」症状はゆっくりと進行し、急激に視力が低下することはありません。経過観察、ライフスタイルと食生活の改善、サプリメント摂取などが推奨されます。

「滲出型」は、網膜のすぐ下に新しい血管(新生血管)ができて、黄斑にダメージを与えます。新生血管は非常にもろく、成分が漏れ出て溜まる、あるいは出血を起こしやすいという特徴があります。この血管から出た液体が黄斑の組織にダメージを与えて、視覚障害を引き起こします。

治療法は、抗VEGF硝子体注射、レーザーを照射して新生血管を破壊する「光線力学的療法」、新生血管をレーザーで焼く「レーザー光凝固術」などがあります。

結膜炎とは、結膜が赤く充血して炎症を起こす病気です。

感染で起こる細菌性結膜炎、ウィルス性結膜炎、アレルギーで起こるアレルギー性結膜炎などさまざまな種類があります。

おおむね、点眼薬で治りますが、ウィルス性(はやり目)など感染力の強いものもあります。

ものもらいには、大きく2種類「麦粒腫」と「霰粒腫」と呼ばれるものがあります。

麦粒腫はまぶたの縁にある脂腺などに細菌が感染し化膿したものです。

原因となる細菌は主に「ブドウ状球菌」で、この菌の感染により生じます。まぶたの不衛生、汚い手で触ること、コンタクトレンズの汚れ、体調不良、 多量の飲酒などが原因としてあげられます。抗生物質の点眼薬・眼軟膏などの外用薬や、内服薬を用います。

霰粒腫はまぶたにあるマイボーム腺の出口がつまって慢性的な炎症が起きる結果、肉芽腫という塊ができる病気です。まぶたにころころとした「しこり」ができます。 細菌感染を伴わない無菌性の炎症ですが、細菌感染を伴う場合はものもらいと同じように、赤くなり痛みがでます。

アレルギー性結膜炎とは、目の表面に花粉などのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)が付着して、結膜(まぶたの裏側と白目の部分を覆っている粘膜)に炎症を起こす病気です。

スギ、ヒノキやブタクサ、イネなどの花粉がアレルギー反応の原因となる、いわゆる花粉症として発症する「季節性アレルギー性結膜炎」とハウスダスト、ダニ、カビなどが原因でかゆみや充血、目やになどの症状を引き起こす「通年性アレルギー性結膜炎」があります。

当院では、点眼、点鼻薬だけでなく、内服薬、季節前投与なども対応しております。

花粉症は特に、症状がで始める前に治療を始める「初期療法」が効果的です。花粉症飛散時期の約2週間前から治療を始めることで、ピーク時の症状を和らげます。

毎年花粉症がひどい場合は、症状があらわれる前に眼科を受診することをおすすめします。

当院ではアレルギー検査「イムノキャップ ラピッド アレルゲン8」を導入しております。

「イムノキャップ ラピッド アレルゲン8」は、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)に対する反応を迅速かつ簡便に確認できるアレルギー検査キットです。

■特徴

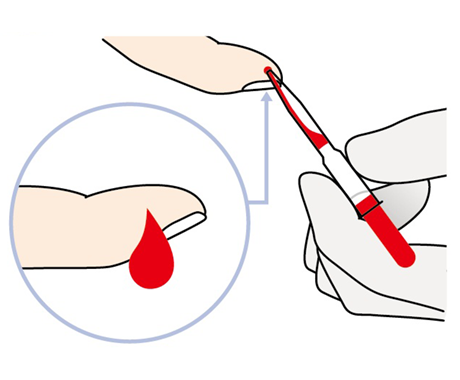

1. 指先からの簡易採血で注射器不要

従来のアレルギー検査では、血液を採取するために注射が必要なことが一般的ですが、指先から簡単に血液を採取することができます。これにより、痛みや不安を感じることが少なく、特に小さなお子さんにも安心して利用していただけます。注射を使用しないため、病院での検査に抵抗を感じる方にもおすすめです。

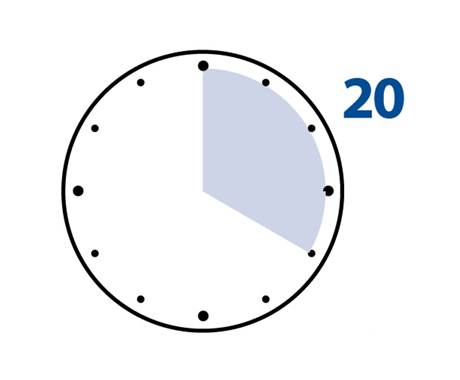

2. 結果がわかるのは20分

従来のアレルギー検査では、結果が出るまで数日ほどかかりますが、検査所要時間は約20分と短いため、一度のご来院で検査結果がご確認いただけます

3. 8つの主要アレルゲンに対応

以下の8種類のアレルゲンに対する抗体を同時に測定することができます。

■こんな方におすすめ

保険適応となりますので、ご興味のある方はお気軽にお尋ねください。

目の潤いが低下して表面が乾いている状態で、涙の量の減少や質の低下が起こりドライアイになります。

また、涙は「油層」「涙液層」「ムチン層」の3層で目を保護されていますが、涙の質が変化してこのバランスが崩れると涙が蒸発しやすくなってしまいます。原因としてはマイボーム腺梗塞もしくは結膜や涙腺の炎症・変性などが挙げられます。

加齢による生理現象として涙の分泌量が低下しますが、近年、コンタクトレンズの装用やスマートフォンなどの普及によりドライアイの患者様は若い世代も増加傾向にあります。

基本的には点眼薬による治療を行います。目の潤いを保つ成分を含んだ点眼剤、または涙の質を改善する点眼剤を用います。

人間ドックや健康診断の眼科の検査項目で「要精密検査」と診断された場合の二次検診や、学校検診に対応しています。

自覚症状がなくても、気付かない眼の病気が隠れているかもしれませんので、早めに眼科を受診し、より詳しい検査を受けることをおすすめします。

眼疾患の治療を行う上で、早期発見・早期治療を行うことが大切です。

精密な検査を行い、患者様の目の状態やライフスタイルにあわせて、適切な眼鏡・コンタクトレンズの処方を行います。

遠用、近用、遠近両用など様々な眼鏡のご相談に応じます。眼鏡、コンタクトレンズは、不適切な使い方をすることで健康に害をおよぼす可能性があります。

目の健康のためにも定期的に視力検査を受けられることをお勧めします。